名著の予感!

いま最先端のエビデンスでわかった! 科学的に正しい「健康になるための技術」

「食事」「運動」「習慣」「ストレス」「睡眠」「感情」「認知」長生きするための健康習慣の身につけ方が、これ1冊ですべてわかる!

健康法を知っているだけでは健康にはなれません。本当に正しいとされている健康法を、きちんと行動に移し、毎日無理なく続けるためには技術が必要です。

本書で伝える「健康になる技術」とは、健康でいるために必要なことを実践するスキルです。簡単に言うと、健康になるために「What (何)」を「How (どのように)」行ったら良いのか、自分の環境や特性(弱点・強み)に合わせて実践する技術を指します。

Amazonの商品説明より

あつかうテーマは「食事」「運動」「習慣」「ストレス」「睡眠」「感情」「認知」。ひとつで一冊の本になりそうなテーマが一冊で読めてしまうとはお得です。

読書メモ

p.43

- エビデンスは日々の研究の積み重ねとして蓄積されていくもので、強弱がある。分野によってどれほど強いエビデンスが最新なのかは異なる。

- 専門家・有識者の意見、専門家会議の報告書・動物実験・試験管の実験は、エビデンスとしての質は低い、または論外。データや研究の出典に注意する。

- エビデンスと呼ぶには、科学的な方法にのっとっている必要がある(そのために信頼のおける学術誌で発表しているか、最低限は確認したいところ)。

カノ

カノエビデンスの質にも段階(強弱)がある。ある情報を聞いたときにどの段階なのかを意識することで情報の信頼性を判断できる。

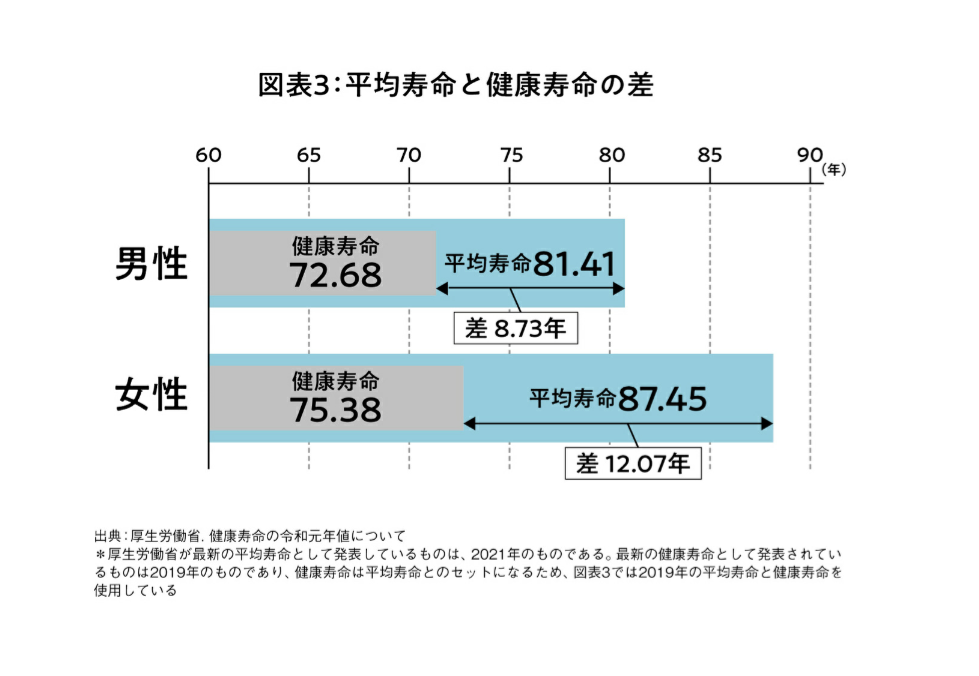

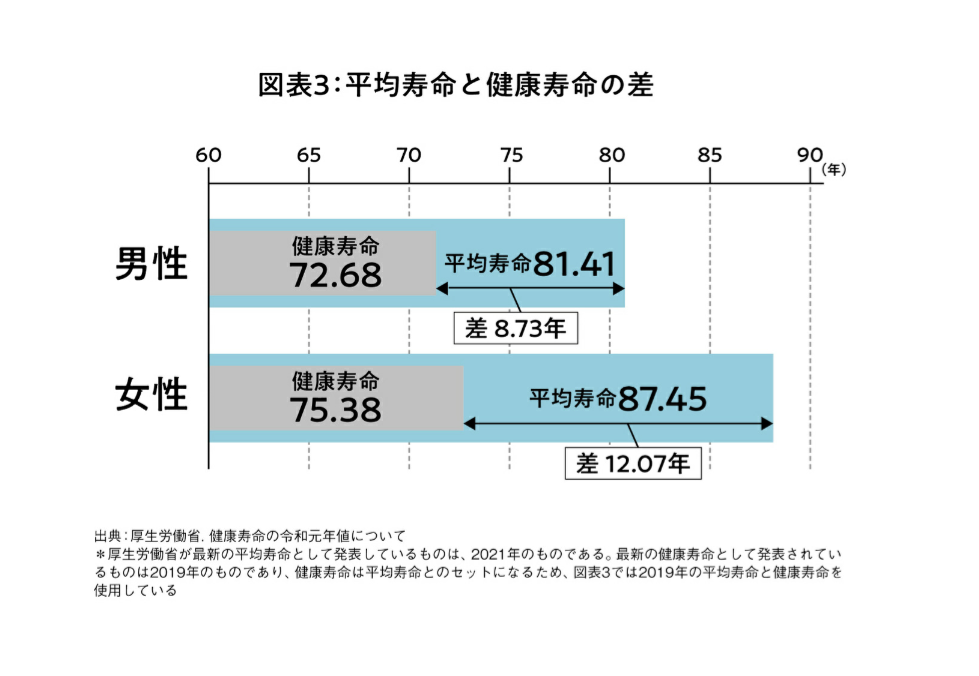

2019年の厚生労働省のデータでは、健康寿命は男性72・68歳、女性75・38歳でした。つまり、本当の意味でピンピンと最後まで自立して元気に生活できるのは、日本人の男性は平均で約73歳、女性は約75歳。そのあとは、自立できない状態で最後の約10年を過ごすことになります。

p.45

健康な寿命もあと20年ちょいという現実に向き合わねば…

以前、日本に来たハーバード大学の公衆衛生の教授らが、相次いで日本の食文化を絶賛していました。食べ物はもちろんですが、食べ方が素晴らしい!と。アメリカの大皿に比べて、小さな茶碗にご飯を盛りつけ、おかわりをするのに、わざわざ声をかけなければいけないという日本の食文化は、まさに行動経済学を応用して自然に食べすぎを防いでいるのではないかという仮説で盛り上がりました。

p.68

日本の盛り付けは行動経済学が応用されている?

健康習慣を変えたい時に、知らないうちに自分の行動に影響を与えている考え方の癖に気づくことが大切。自分が選択する行動の正当化(認知不協和)、周りがやっているから大丈夫と思う(バンドワゴン効果)、目の前の行動があまりにも些細なことに感じられて行動効果を結びつけられない(ピーナッツ効果)、強制されたり押しつけられると逆のことをしたくなる(リアクタンス)、感情や直感的な判断により物事を決めたり、行動したりすること(直感的な判断・メンタルショートカット)がある。

p.82

すべて心当たりがありすぎる…

実際、コントロールしようと思っている行動の12%が本来の「悪習慣」と呼ばれるもので、38%が「誘惑」からのものだという報告があります。

マインドマップ(by Mapify)

コメント